#103 第1回 Webサイト発注の教科書:Webサイトが成果を出せない構造的な原因

Webサイト発注の教科書

Webサイト発注の教科書

「Webサイトが成果を出せない理由」

【3つのフォーカス】

1.失敗の本質: Webサイトが「期待外れ」に終わる根本原因は、制作技術ではなく「担当者の任命方法」にある。

2.認識のズレ: 「若いから」といった浅はかな人選が、発注側と制作会社の間に「無駄なコミュニケーションコスト」を発生させるメカニズム。

3.担当者の視点: デジタル知識よりも、「謙虚さ」と「明確な決定権」こそが、Web担当者に最も不可欠な資質である理由。

=====================================================

【キーワード】 #Webサイト失敗原因 #担当者の人選 #発注者の決定権 #認識ギャップ #片手間仕事の危険性 #Web制作の構造=====================================================

~Webサイトを「片手間仕事」にしないための担当者選び~

「Webサイト、なんとなくうまくいかないんだよな」

あなたの会社で、そんな声が上がっていませんか? あるいは、Web担当者として、制作会社など外部のパートナーとのやり取りで「なぜか話が通じない」「思い通りに進まらない」と感じたことはないでしょうか? それは単にデザインのクオリティやコンテンツの導線だけの話ではないはずです。もっと漠然とした「うまくいかない感覚」。その原因がどこにあるのか、うまく説明できない。あるいは、挙げだせばキリがないと感じているかもしれませんね。

多くの中小企業で、Webサイトは時間とお金をかけて作ったにもかかわらず、期待した成果を出せずに「期待外れ」に終わっています。数年前の「サイトリニューアルしました」というニュースが今も最新のまま(なんと!)だというようなことがあれば、それはWebサイトの運用そのものがうまくいっていない証拠かもしれません(案外多いのですよ。あなたの会社は大丈夫かしらん?)。

そして、その根本原因は、実はWebサイトそのものや制作会社の力量だけでなく、「誰がWebサイトの担当者になったか」、そして「その担当者が会社からどう扱われているか」にあると、私たちは長年の経験から痛感しています。つまり、制作会社への依頼の仕方や、社内での発注者としての立ち位置によって、Webサイト運用の善し悪しが大きく左右されることがあるのです。

「Web担当者」にまつわる「無意識のすれ違い」

Webサイトが企業に普及し始めた頃、「ホームページは誰でも作れるんでしょ?」という認識から、社内の若手社員や総務・広報担当者が片手間でWebサイトの面倒を見ていました。中には実際にコードを書いてWebサイトを自作するような人もいた時代です。ま、今でもそういう人たちはいます。それは決して悪いことではなく、むしろ熱意ある行動として評価されるべきでしょう。当時は「Webデザイナー」という専門職も一般的ではなかったし、「Web制作会社」ですら、存在もしていなかったし、知られてもいなかったのです。

その後、Web技術が高度化し、Webサイトがビジネスツールとして複雑になるにつれて、外部の制作会社に依頼する形が定着していきました。制作会社と協業することで、多くの企業が試行錯誤を重ね、Webサイトを企業の顔、ビジネスの重要な一部へと育てていったのです。

時には、大企業でさえ、ひとりの担当者と小さな制作会社が、まるで一つの事業部のように「ああでもない、こうでもない」と議論を重ね、データを見ながら改善を繰り返し、Webサイトを共に成長させていく、そんな蜜月な関係もありました。

しかし、このWeb技術の高度化の過程で、Web担当者の任命方法には、ある種の「無意識のすれ違い」が生まれてしまいました。

「若いからパソコン使えるでしょ?デジタルネイティブだもんね。」

「パソコンの使い方を他の社員に教えているし、なんとなくデジタルに詳しそうだから」

「他の業務で忙しくって空いている人がいないから、総務で兼任して」

「会社の跡継ぎの娘/息子が、会社もデジタル化しないといけない!って言うもんだから、彼/彼女に任せようかと思って」

「IT企業からの転職だからね。できるでしょ」

こういった理由で、あなたの会社のWeb担当者は決まっていませんか?

もちろん、社長や上司に悪意はありません。Webサイトが持つ本当の価値や、その制作・運用に何が必要かを知らないがゆえの、「よかれと思って」の担当者選びである場合がほとんどです。

任された担当者の方も、最初は「やったことないけど、自分ならできるかも」と思ったかもしれません。「そんな難しいことではなさそうだし、付き合いのある外部の制作会社にお願いすれば何とかなるだろう」と考えた人もいるでしょう。

しかし、この「無意識のすれ違い」こそが、Webサイトを「期待外れ」に終わらせる大きな要因となるのです。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webサイトが「期待外れ」になる本当の理由:担当者の「認識ギャップ」

このような担当者選びが、なぜWebサイトを「期待外れ」に終わらせてしまうのでしょうか? その根底にあるのは、Web担当者自身の「認識ギャップ」です。

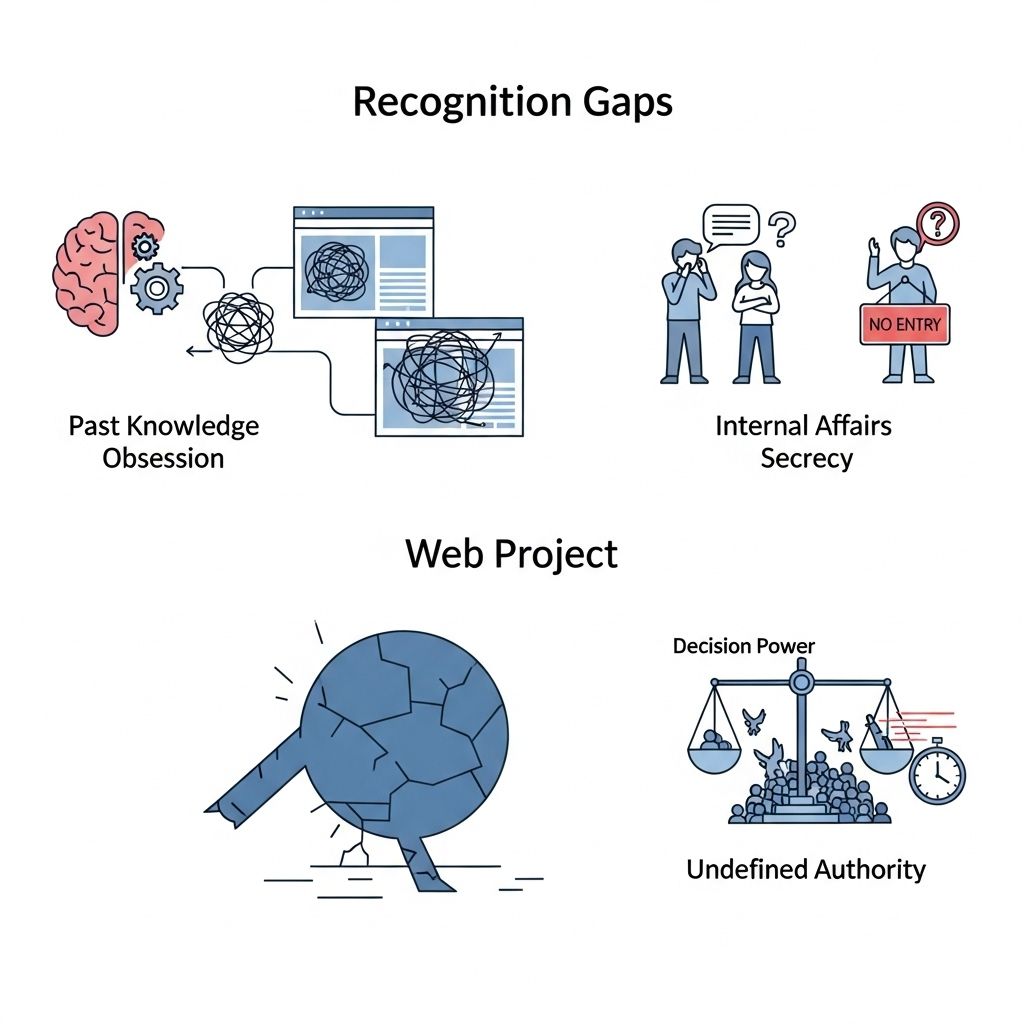

- 「過去の知識」に固執する担当者:

デジタル技術は目まぐるしく進化しています。「プロ」と称される人ですら、全ての最新情報を完璧に把握しきれるものではありません。大切なのは、自分が知らないことを認め、素直に学ぶ姿勢です。しかし、過去の成功体験や、どこかで耳にした「Webサイト制作の文脈では最適ではない、別のデジタル領域の知識」(例えば、複雑なシステム構築の手法を、簡易なWebサイトに適用しようとするなど)に固執する担当者は、制作会社との間に無駄なコミュニケーションを生み出し、プロジェクトを停滞させます。制作会社からすれば「もうそのやり方は効率的ではないのに…」と、内心ため息をつくような状況です。彼らは口には出さずとも、「面倒くさいこと言い始めたなぁ…」などと思っているかもしれません。 - 「社内事情」を制作会社に伝えられない担当者:

Webサイト制作には、予算、納期、社内での意思決定プロセスなど、さまざまな「現実」が絡みます。制作会社は、これらの内部事情を理解して初めて、最適な提案や進行管理ができます。

社内事情には、愚痴めいた内容や、会社の評判に関わることまであるかもしれません。それを外部の制作会社の担当者にどこまで話していいのか、社内コンプライアンスを気にする気持ちも分かります。

しかし、それでもある程度は伝えた方が良いのです。担当者が社内の情報を正直に伝えられなかったり、板挟みになって判断を先延ばしにしたりすると、制作会社は手探りで進むしかありません。結果として無駄な時間と費用、スケジュールの遅延に繋がります。これは、制作会社にとって「理由がわからない!本当に困る!」と頭を抱える典型的なパターンです。制作会社を同じ課題を共有する「仲間」だと思えるか。これは、制作会社選びにも通じる重要な視点です。 - 「決定権の不明確さ」という罠:

担当者に十分な決定権が与えられていない、あるいはその範囲が不明確なケースも深刻です。Webサイト制作はスピードが重要です。しかし、「社内で意見がまとまらない」「上司の承認がなかなか下りない」「関係部署の全会一致になるまで進まない」といった状況では、プロジェクトはいつまでも先に進みません。制作会社は、当初2ヶ月で見積もっていたプロジェクトが半年、一年とかかることも珍しくなく、本来得られるはずだった利益を失うことにもなりかねません。

実際に会社にとって重要な情報源の扱いの場合もあるので、それは経営層を通してからしか話せない、渡せないというものもあるかもしれません。しかし、それはアクセス権限そのものの話ではないはずです。プロジェクトの進行中だけでも「早く決定してもらえるようにする権限」のようなものが、担当者には与えられていたいところです。

Webサイトは、単なる「パソコンで作るもの」ではありません。それはビジネスの目標達成に直結する、生きたツールです。もちろん、そこにはコンテンツ(表現する内容)が深く絡みます。だからこそ、Web担当者は、会社のWebサイトを「共に良いものにしよう」という前向きな意識と、それを実現するための「責任」、そして「明確な意思決定権の範囲」を理解して業務に取り組むことが、Webサイトを成功させる鍵となります。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web担当者として「仕事をもっと面白くする」ためのヒント

では、Web担当者として、仕事をもっと面白くし、成果を出せるようになるためのヒントは何でしょうか? 決して「人生を豊かにする生き方講座」でもなければ、怪しげな「自己啓発セミナー」の勧誘でもありません。ただ、Webサイト制作という「仕事」の質を高め、結果的にあなたの会社を、そしてあなた自身の評価を高めるための、ごくシンプルで、少しばかり愚直な真実をお伝えしたいのです。

最先端のデジタル技術に精通している必要は必ずしもありません。そんな完璧な人はいませんし、仮にいたとしてもあなたの会社にいるとは限りません。大切なのは、以下のような資質です。

- 自分が分からないことを、素直に制作会社に聞いてみる謙虚な姿勢。

- Webサイトを会社のために良くしたい、という前向きな意欲。

- 社内外の状況を、隠さずに制作会社に伝えられる誠実さ。

これらは、デジタルスキルよりもはるかに重要な「ビジネスを推進する力」であり、制作会社と「協業」する上で不可欠な姿勢です。勘違いしない方がいいのは、制作会社は、単に言われたことを形にするだけの「下請け」ではないということです。彼らは、あなたの会社の課題を共に解決し、Webサイトを通じてビジネスを成長させるための「パートナー」だと考えるべきなのです。

そして、Webサイトの運営は、これまでの社内になかった新しい業務です。中には「うちのWebサイトはもう何年も前からあるよ」という会社もあるでしょうが、残念ながら私たちが多く見てきた限り、その運用状況は似たり寄ったりです(もちろん、素晴らしい運用をしている会社も、少ないですが存在します)。

しかし、これは決して難しいことばかりではありません。本業がある中小企業にとって、無理なくWebサイトを回せることが一番です。兼業の担当者でも、その仕事は十分に務まります。大切なのは、Webサイトの目的と担当範囲を明確にし、制作会社を「パートナー」として信頼すること。不明な点は上司に相談し、その責任を上司が取る形で進めることも可能です。Webサイトは、会社の顔であり、会社全体の動きを把握できる、極めてやりがいのある仕事へと育てることもできます。

「きれいごとを言っているようにしか聞こえないんだよなぁ…現実はそんなに甘くないんだよね」と斜に構える人もいるかもしれません。しかし、皮肉なことに、そう考える企業ほど、担当者選びがうまくいかず、結果的にWebサイトも期待外れに終わる傾向があるのです。これくらい素直に、そして愚直にWebサイト制作に向き合うことこそが、成功への近道だと私たちは考えています。

この連載を通じて、私たちは、Webサイトが「期待外れ」に終わる悲劇を繰り返さないために、発注側のWeb担当者と経営者が、Webサイト制作における「期待される役割」を理解し、どのような意識と行動を持つべきかを、一緒に考えていこうと思います。おそらく「期待外れ」だらけなのです。

「こんなこと、誰かに相談できれば……」 もしあなたがそう感じているなら、その課題の解決を共に考える専門家は存在します。決して高額な投資が必要なわけではありません。あなたの会社が、Webサイトを「真に活用できる資産」に変えるためのパートナーシップの道は、必ず見つかるはずです。

次回は、多くの企業が抱える「Webサイトは一度作ったら終わり」という誤解に焦点を当て、その先に潜むリスクと、Webサイトを「会社の資産」に変えるための考え方をお伝えします。

=====================================================

【Webサイト発注の教科書】

上手に発注し、良好な関係を築き、

愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!

発注の仕方ひとつで、あなたの会社の

Webサイトは劇的に変わる!

「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。