#107 第2回 Webサイト発注の教科書:放置されたWebサイトが会社を蝕む「3つの病巣」

「Webサイト 運用しないとどうなる」

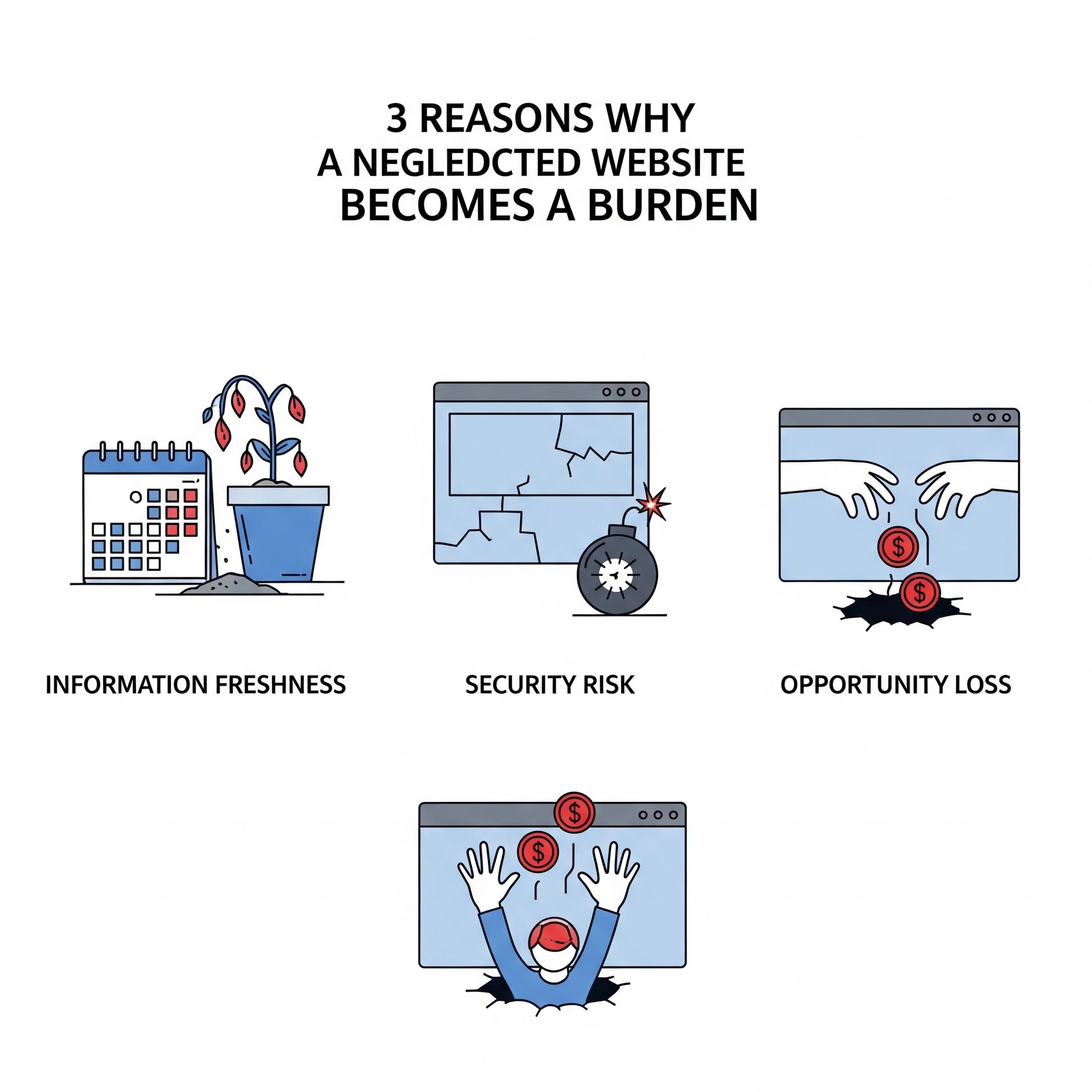

【3つのフォーカス】

1.最大の誤解: Webサイトは「パンフレット」ではなく、常に手を入れるべき「生きた資産」である。

2.静かなるリスク: Webサイトを放置することが、セキュリティリスク、信用低下、機会損失という3つの病巣となり、会社の評判を削り取るメカニズム。

3.意識の転換: Webサイトは「完成品」ではなく、継続的な運用によって進化し、価値が生まれるという、発注者側の意識の転換の必要性。

=====================================================【キーワード】#Webサイト放置 #運用しないリスク #セキュリティリスク #信用低下 #機会損失 #Webサイトの資産化

=====================================================

「作って終わり」の幻想が会社を蝕む理由

「Webサイト、リニューアルしたばかりなのに、もう古く感じるんだよな」

「社内の評判も最初だけだったなぁ…最近なんにも言われない。そもそも見てるのかな?」

「前に担当者が作ったきり、誰も手をつけてないんだよ。とりあえずサーバー代だけ払ってるけど…」

あなたの会社でも、こんな会話が交わされていませんか?

Webサイト制作を終えた時、「これで一安心」と胸をなでおろした担当者も多いでしょう。ご苦労様でした。実際リニューアルって大変ですものね。ひと安心…も当然です。

しかし、キビシイ話ですが、その安心こそが、あなたの会社のWebサイトを「期待外れ」、ひいては「お荷物」に変えてしまう、最初の落とし穴なのです。

この話、薄々おわかりだと思います。そうですよね。わかっているんです。

そう、完成でひと安心ではなく、Webサイトは構築したときからがスタートになります。

ここからが本当のWebサイト担当者の本格的なお仕事が始まるのです。

Webサイトは「生きたツール」なのに、なぜ「作ったきり」に?

Webサイトが企業に普及し始めた頃、それはまるで「会社のパンフレットをデジタル化したもの」というような認識でした。一度作れば、あとは年に数回、せいぜい「最新情報」を更新する程度で十分、という感覚だったかもしれません。

実際に今でも、「はじめてのWebサイト」とか「会社がwebサイトをもつ目的」みたいな記事をみていると「パンフレットや名刺代わりになります!」とか書いてあったりします。

ま、間違いではないですけど、さすがに今更…って感じですよね。

しかし、インターネット環境も、Webサイトの技術も、そしてユーザーの使い方も、当時とは比べ物にならないほど変化しているのです。

にもかかわらず、このような記事もあるし、会社組織としての認識も似たり寄ったりだったりします。

あなたが会社のWeb担当者だったりすれば、リニューアルの予算はついたけど、その後の運営予算はゼロ…だったりしているわけですから、作ったキリじゃあマズイとは思いつつも、どうしようもないと諦めてしまう。専業でやってるわけでもないですからね。

案外Webサイトへの認識の趨勢は以前のままなのかもしれません。

当然のことで、多くの人がわかっていることなのですが、今やWebサイトは、会社の顔であると同時に、集客、顧客育成、ブランディング、採用など、多様な役割を担う「生きたビジネスツール」…つまりナマモノです。生きたツールである以上、常に呼吸し、変化に対応し、成長させていかなければなりません。(もう、わかってるって…)

ところが、残念ながら現実には…

「5年前にリニューアルしたWebサイトの『最新情報』が、当時のまま止まっている」

「トップページには大きく『スマホ対応しました!』と書いてあるけど、今や当たり前すぎて誰も気にしない」

「問い合わせフォームが壊れてるなんて、つい最近まで誰も知らなかった…」

「せっかくブログを作ったのに、最初の1ヶ月だけ更新されて、あとは放置…(それが3年前)」

こんな「作って終わり」のWebサイトが、あなたの会社の信用を少しずつ削り取っていることに気づいていますか?

当然、気づいていますよね。インフラ費用とか、お金払って会社の評判落としまくっているわけです。

「作って終わり」…じゃないってことはもうほとんどの人がわかっているのです。単に怠惰なだけではない。でも、様々な大人の事情があって(あることにして)結果的に作って終わりにしちゃっている。

なんですが、改めて作って終わりにしちゃうとマズイという話を書いてみます。大いに反省しましょう。

放置されたWebサイトが「お荷物」になる3つの理由

Webサイトを「一度作ったら終わり」と放置することは、単に機会損失を生むだけでなく、会社の「お荷物」として、じわじわと悪影響を及ぼします。

じわじわじわじわ…というか1ヶ月後くらいからです。お荷物化しはじめる。

さすがに「一度作ったら終わり」とまでは思っていないにせよ、1年間なにもコンテンツ更新しなかったとかは思い当たることあるのではないでしょうか?

それはほぼ「放置」と同じです。変更したり追加したりするトピックがなかったという言いわけ(「言いわけ」だと自覚してますよね)もよく聞きます。

胸が痛い…かもしれませんが。

- 「情報の鮮度」という致命傷:

インターネットは情報の鮮度が命です(これもよく言われることですよね)。ま、ビジネス自体がそういうスピードで動いていますから。3年前のビジネス雑誌買って情報収集しないですよね。

更新されないWebサイトは、Googleなどの検索エンジンからも評価されにくくなり、新しい顧客に発見される機会を失います。さらに、ユーザーから見れば「この会社は情報管理がルーズだ」「もしかしたら倒産寸前?」「この会社動いてるの?」といった不信感に繋がりかねません。実際自分がなにか情報検索する立場になれば、そういう感覚を持つのではないでしょうか?

人の会社にはそう思う。当然自分の会社もそう思われていると類推するのが賢明な判断ですよね。

更新されないWebサイトは古く錆びついた看板を掲げ続けるようなもので、ブランドイメージを低下させる最大の要因となります。 - 「セキュリティリスク」という爆弾:

Webサイトは、常にサイバー攻撃の標的となっています。

使用しているCMS(WordPressなど)やプラグインのバージョンが古いまま放置されていれば、セキュリティの脆弱性を狙われ、改ざんや情報漏洩の温床となります。

もし、顧客情報が流出したり、Webサイトがマルウェアの配布元になったりすれば、会社の信用は地に落ち、甚大な損害賠償や事業停止のリスクすら発生します。

よく言われていることですし、時々ニュースにもなったりしているから、わかっているはずなんです。でも、自社のことではない(ことにしている)

「サーバー代だけ払っているから大丈夫」なんていうのは、まるで時限爆弾のタイマーが動いていることに気づかないようなものです。この話で「はっ」と思う人はまだマシ。

ひどい場合は、ウィルスの感染や、情報の漏洩に気づいていないままの会社もあるんです。

お客様に言われてはじめて気づくってな情けないことも。もう社内大慌てですよね。誰も責任持っていないのに責任の押し付け合いが始まる… - 「機会損失」という見えないコスト:

Webサイトは、本来なら顧客との接点を生み、問い合わせや資料請求、購買へと繋げる「営業マン」の役割を担うはずです。

しかし、内容が古く、使い勝手が悪く、情報が足りないWebサイトは、訪問した顧客を逃がしてしまいます。それは、目の前にいる顧客を、わざわざ競合他社に送り込んでいるようなものだったりします。検索エンジンの普段の使い方を顧みればわかりますよね。「あ、この情報古い…」別の会社のサイト見る…という流れです。

Webサイトを放置することは、目に見えない形で、毎日、毎時間、膨大な「売れるはずだった売上」を失っていることを意味します。そしてここで逃がした顧客は二度と戻ってこないということも頭に入れておいた方がいいでしょう。

Webサイトを放置すると… Webサイトは「完成品」ではない。常に「育てる」資産です。

「でも、どうすればいいんだ? またお金がかかるのか?」

そう思うかもしれません。

しかし、Webサイトは、単なる「完成された商品」ではありません。それは、常に進化し続ける「生きた資産」です。

例えるなら、会社が所有する不動産や重要な設備投資と同じ。購入したら終わりではなく、メンテナンスや改修を重ねることで、その価値を維持し、さらに高めていく必要があります。

考えてみてください。あなたは車を買って、一度もオイル交換をせず、タイヤも交換せず、エンジンの異音も無視して乗り続けますか? あるいは、工場の機械が古くなっても、「お金がかかるからこのままでいい」と、いつ壊れるかわからない状態で生産を続けますか? 答えは「NO」のはずです。

Webサイトも同様です。むしろ、インターネットの世界は、物理的な世界よりも変化のスピードが速い。だからこそ、Webサイトは、常に「手を入れて育てていく」必要があるのです。それができないのであれば、そもそもWebサイトを持つこと自体が、会社の信用と評判を落とすだけの「お荷物」になりかねません。

もっとはっきり言えば、Webサイトさえ持たなければ、こんなお金も人も使うことはないのです。デジタルマーケティングを勉強する必要もないし、CMSの使い方を学ぶ必要もない。

Webサイトを持ってしまったが故に、お金を使って人を当てなければ、会社の評判を落とし、機会を損失し、売り上げが減少すると言えなくもない。「やめておいた方がいいんじゃあないですか?」と何度言いそうになったことか…(いや、実際に言ってしまったこともあるかも)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

そんなわけですので

Webサイトを「会社の資産」へと育てるためには、制作会社との関係を「一度きりの業者」としてではなく、Webサイトという「生きた資産」を共に育てていく「長期的なパートナー」として捉える必要があります。

キケンを予知してくれもするし、運用のペースメーカーにもなってくれる、いろいろ教えてもらえる…はずです。裏返せばそういう制作会社に依頼すべきです。

そのためには、発注者側にもWebサイトが持つ特性への理解と、適切な「投資」という視点が不可欠です。「適切な」ですよ。上記のリスクに照らし合わせて、適切であること。過剰に反応してビビってもしょうがない。

次回は、Webサイトを制作する前の最も重要なステップ、つまり「発注前の準備」について掘り下げます。多くの失敗が、実はこの「丸投げ」ともいえる準備不足から起きていることを、具体的に解説していきましょう。

=====================================================

【Webサイト発注の教科書】

上手に発注し、良好な関係を築き、

愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!

発注の仕方ひとつで、あなたの会社の

Webサイトは劇的に変わる!

「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。