#109 第3回 Webサイト発注の教科書 :「丸投げ」はなぜ失敗する? Web制作の設計図は誰が描くべきか

「Web制作 提案が合わない」

【3つのフォーカス】

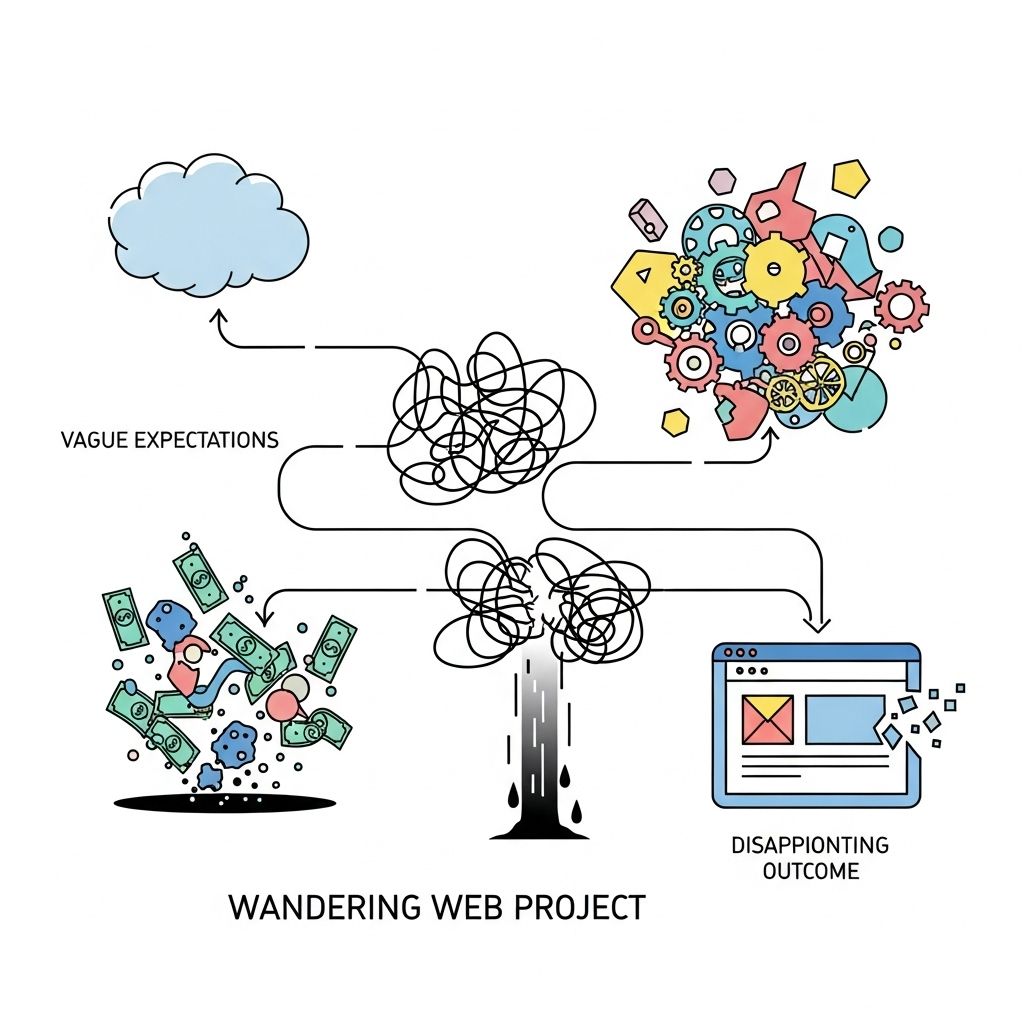

1.最大の落とし穴: 発注者が「丸投げ」した瞬間、Webサイトは「なんとなく」の制作物になり、必ず「なんか違う」という結果に終わる理由。

2.設計図の責任: Webサイトの「設計図(戦略・目的)」は、制作会社ではなく、ビジネスを知る発注者自身が描くべき理由。

3.提案の本質: 制作会社に「提案が合わない」と不満を言う前に、発注側が「発注という名の最初の質問」を間違えていないか確認する視点。

=====================================================【キーワード】#Web制作丸投げ #提案が合わない #Webサイト設計図 #発注失敗原因 #認識のズレ #リニューアル失敗

=====================================================

~「発注」という最初の落とし穴~

「Webサイト、リニューアルしたいんだけど、どこの制作会社に頼めばいいかな…」

「とりあえず、社長の知り合いのツテで紹介してもらった会社に声かけてみたんだけど…」

「何社かコンペやってみたんだけど、どこも似たような提案で、結局金額で決めちゃったよ」

Webサイトを「何とかしたい」と思ったとき、まず直面するのが「どこに頼むか」という問題でしょう。悪気がないのは分かります。むしろ、「プロにお任せする」という真っ当な気持ちで、制作会社を探しているはずです。しかし、残念ながら、この「発注」の入り口こそが、あなたのWebサイトが「期待外れ」に終わる、最初の、そして最大の落とし穴なのです。

「丸投げ」は危険!なぜなら、あなたの「期待」は伝わらないから

「丸投げ」という言葉に、あなたは「自分はそんなつもりじゃない!」と反発を感じるかもしれませんね。「プロに任せるんだから、当たり前でしょ?」という意識かもしれません。しかし、制作会社から見ると、それが「丸投げ」としか映らないことがしばしばあります。

考えてみてください。あなたが家を建てようとして、建築家にこう言いますか?

「なんか、いい感じの家、建てといて。あと、間取りの案、3つくらいちょうだい」

言いませんよね?

「家族は何人?」「どんな暮らしがしたい?」「予算は?」「いつまでに住みたい?」「こだわりの点は?」

最低限、これくらいは伝えるはずです。それがなければ、建築家は「いい感じの家」を建てることはできません。たぶん。

ま、そもそも「いい感じの家」なんて注文の仕方はないと思いますけどね。

たまたま、建築家が「こんな感じでいいか…」と思って建てた家が、ああよかったとなることはあるのかもしれませんが、それでも使っているうちに、こんなはずじゃなかったというのが出てきてもおかしくない。

(実際にそんな風に家が作られることはないと思いますが…)

Webサイトも全く同じです。いや、もしかしたら家よりも難しいかもしれません。なぜなら、家と違ってWebサイトは、未だに「誰でも作れるんでしょ?」「デジタルネイティブの若者なら分かるでしょ?」というような誤解もあるからです。しかも、Webサイトは物理的な実体がないため、ブラックボックス化しやすいという側面もあります。

Webサイト制作における「丸投げ」(と制作会社が感じる状況)が危険な理由は、以下の3つの「見えないリスク」を抱え込むからです。

1.「漠然とした期待」と「制作会社の想像力」のすれ違い

あなたが具体的な情報を提供しないと、制作会社はあなたの「いい感じ」を一生懸命「想像」するしかありません。その想像の源は、制作会社の過去の経験や、Web業界の一般論、あるいは競合他社のWebサイトといった「外部の視点」です。あなたの会社の独自の強み、顧客、文化、そして社長やあなたの「頭の中にある漠然とした理想のイメージ」は、残念ながら制作会社の想像力だけでは完璧には捉えきれません。

社長(とか社内の誰か)の知り合いのツテで見つけた制作会社だから、わかってくれているだろうと希望的観測に立つことはもっとキケンです。それですら外部の視点であることには変わりはないのです。

結果、出来上がったサイトを見て「なんか違うんだよなぁ…」となるのは、当然の帰結です。

この「なんか違うんだよなぁ…」は、制作会社からすればまさに「魔の言葉」です。ちょっと恐怖ですらある。「あ、ヤバイ」って感じです。この言葉が出た瞬間、プロジェクトは泥沼にハマる可能性を想像します。

なぜなら、発注者側が軽い気持ちで言ってしまった、その「なんか違う」の内実は発注者自身も深く掘り下げようとはなかなかしないからです。「なんか」は聞いても「それはこれ」とは答えられないし、そもそもあまり考えていないからこそ「なんか違う」としか言えないのです。制作会社は、この漠然とした違和感を解消するために、ひたすら手探りで修正を重ねるしかありません。

「それだから専門家である外部の制作会社に依頼してんだよ」という人もいますが、そのためには、まず「あなたの頭の中にある『なんか違う』の正体」を制作会社に伝えることが必須なのです。

2.「不要な機能」と「無駄なコスト」の発生

目的やターゲットが不明確なままプロジェクトが進むと、制作会社は「言われるがまま」にしか作れなくなります。

さらに、発注者側がどこかで聞きかじった最新トレンド機能や、競合他社のサイトで見た機能を「うちにも欲しい」と、明確な理由なく言い出しちゃったりするような場合、制作会社は内心「これは貴社のビジネスには不要では?」「どうするつもり?」と思いつつも、再三説明しても面倒くさがられたり、聞いてもらえなかったりするうちに、「もう言っても無駄か」と諦め、言われるがままに機能を追加・実装しがちです。発注担当者は「オレの言うとおりやらせた!」と喜んでいる場合ではありません。すでに制作会社はあなたに愛想を尽かしている可能性が高いのです。

その結果、本来あなたの会社には不要なものが盛り込まれ、それがコストを押し上げることになります。本当に必要なものが何かが明確でないと、不要なオプションに高額な費用を払うことになりかねません。

3.「プロジェクトの迷走」と「信頼関係の崩壊」

発注側からの情報が少ないと、制作会社は手探りで進むしかありません。途中で方向性が変わったり、「やっぱりあっちの方向で」と、まるでサイコロを振るように方針が変わったり、何度も修正が発生したりすると、スケジュールは遅延し、追加費用が発生します。

発注者側は「なぜこんなに時間がかかるんだ」「なんで追加費用が発生するんだ」と不満を募らせ、制作会社は「これだけ説明しても理解してくれないのか」「全然決定してくれない」と苛立ちを覚えます。

お互いに「なぜこうなった?」という不信感が募り、最終的には「あの制作会社は期待外れだった」「この発注者は何も決めてくれない」「提案がない!」と、信頼関係が崩壊してしまいます。

特に、発注側の「制作会社への不信感」は、往々にして担当者の上席や管理職層から生まれるものです。彼らは制作会社と直接話す機会が少ないため、担当者から伝わる情報や、途中経過のWebサイトを見て、「うちの担当者が頼りないのか?」「制作会社がレベルが低いのか?」と疑念を抱き始めます。その不信感が担当者に伝わり、担当者も制作会社とのやり取りが嫌になり、結果的に責任を制作会社に押し付けがちになります。制作会社からすれば、「担当者の態度が急に変わった…」という経験は「あるある」なのです。

これ、思い当たるフシある制作会社の人も、企業のWeb担当者もいますよね。結構な頻度で起こっていることです。

Webサイトの「設計図」は、あなたが描くべきもの

では、Webサイト制作を発注する前に、私たちは何を準備すべきなのでしょうか? あるいはどうすれば面倒な誤解を回避できるようになるのでしょうか?

それは、Webサイトの「設計図の元になる、大まかな設計思想」であり、あなたの会社にとっての「Webサイトの全体戦略」です。

制作会社は、Webサイトという「建物の建設業者」みたいなものです。発注する側は、その建物で何をしたいのか、誰のために建てるのか、どんな暮らし(ビジネス)を実現したいのか、という「設計図の元になる情報」を提供しなければなりません。

要するに、どんなWebサイトにしたいのか?顧客に何を伝えようとするのか? は発注する側(会社)が決めておくべきだということです。当たり前と言えば当たり前のことなのですが、どういうわけか、ことWebサイトの発注になると、専門的な要素が多いと思ってしまうのか、このへんが曖昧なままの発注をしてしまうのです。

具体的には、以下の3つの要素を、社内で明確に定義し、制作会社に伝えることが、Webサイトが真に成果を出すための、最初の、そして最も重要な一歩となります。

1. Webサイトの「背景・目的」:

- 「なぜ、今Webサイトをリニューアル(新規構築)するのか?」現状の課題は何ですか?(例:問い合わせが少ない、採用応募がない、ブランドイメージが古い、競合に負けているなど)

- 「Webサイトで、何を達成したいのか?」最終的な目標は何ですか?(例:問い合わせ数を増やす、採用応募数を増やす、新規顧客を獲得する、資料請求数を向上させる、既存顧客へのフォロー/サポートをする、など)

これは、あなたの会社のWebサイトが「どこへ向かうのか」を示す指針です。 これがないと、制作会社はどの方向へ進めばいいか分かりませんし、完成しても何が成功なのかすら分かりません。KPI(数値目標)は、この段階で明確に設定できなくても構いません。まずは、この目的を共有することが重要なのです。

2. 「ターゲットユーザー」の明確化:

- 「誰に、このWebサイトを見てもらいたいのか?」顧客層、年齢、性別、興味関心、Webサイトに何を求めているかなど、具体的なユーザー像を明確にします。

制作会社が『ターゲットは20代から60代の男性ですか?…』なんて聞くと、発注者側が逆に困惑する、という状況も多いでしょう。それは制作会社も同じなのです。「ターゲットは幅広い顧客層です」と言われても、どんなWebサイトを作れば良いのか、絞り込めないのです。かつて、「ターゲットユーザーは日本国民です」と自信満々に言われたことがあります。ま、外れてはないのでしょうが、思わず苦笑してしまいました。これだとターゲットとは言えないですよね。

とはいえ、最も考えやすいのはここです。 ただ、普段付き合いのある既存の優良顧客だけをターゲットにしがちですが、彼らの多くはすでにあなたの会社のことをよく知っており、ネットユーザーではないこともあります。Webサイトで本当にアピールすべきは、これから顧客になってほしい潜在顧客ではないでしょうか? 「こういう人たちにお客様になって欲しい」という具体的な像を、仮説で構わないので描く必要があります。もちろん、これまでのアクセスデータなどがわかるのであれば、参考にして調査するのもよいでしょう。

これは、Webサイトが「誰に語りかけるべきか」を決定する、最も重要な要素です。ターゲットが曖昧なWebサイトは、誰にも響かない、魂のないパンフレットになってしまいます。

3. 「コンテンツの核」の整理:

- あなたの会社が、Webサイトを通じて「何を伝えたいのか」「どんな情報を提供したいのか」。そして、それは「なぜ伝える必要があるのか」。

Mission(企業の使命)/ Vision(企業の目指す姿)/ Value(企業の価値観)といった、会社の根幹となるメッセージは明確ですか?

「そんなことまでWebサイトの問題なのか?」と思われるかもしれません。しかし、これらはWebサイトの「中身」を構成する上で不可欠な要素です。制作会社は、あなたの会社の「中身」を全て知っているわけではありません。

もちろん、MVVが未定義でもWebサイトは作れますし、制作会社に伝えるのも大変です。ですが、あなたが「うちの会社はこんな会社なんだ!」と胸を張って伝えられる何かがあれば、それはWebサイトの強力な軸となります。それが明確であればあるほど、「なんか違う」という感覚のズレは少なくなります。できるかぎり、会社の理念であるとか方向性であるとかまで伝えておくに越したことはないのです。

これらは、Webサイトの「骨格」となる部分です。制作会社は、この骨格に肉付けをし、デザインという皮膚をまとわせ、システムという神経を通わせるプロです。しかし、骨格が歪んでいては、どれだけ美しい皮膚をまとっても、結局は「なんか違う」サイトになってしまいます。

※この「Webサイトの設計図」の詳細な説明は『中小企業のためのコンテンツ戦略入門』をご覧ください。

「言われた通り」に作った結果、Webサイトは破綻する

正直に言いますと、制作会社は、発注者からこれらの情報が十分に提供されなくても、何とかしてWebサイトを作ろうとします。

そして完成して公開できてしまうのです。

しかし、それは「言われた通り」に「想像力」を駆使して作られた結果であり、真にあなたのビジネスに貢献するサイトにはなりません。

あなたが方針や方向性を示さないのに、「なんか違う」とばかり言う。すると、制作会社は「どうせ説明しても無駄だから、言われた通りに作ろう」あるいは「いちいち気にしないで、自分たちの好きに作っちゃお」とか考えるようになります。本来であれば、制作会社側から「その目的だと、こういう方向性が良いですよ」と提案すべきですが、信頼関係が構築されていないと、それも難しくなります。

そして、残念ながら、そうして完成したWebサイトは、発注者にとっては「期待外れ」、制作会社にとっては「報われない仕事」となり、最終的にはWebサイトそのものがその機能を果たせない「お荷物」となっていくのです。

制作会社の技術や制作レベルに、「基礎的な部分において」それほど大きな差はありません。残念ながら、彼らはアート作品を作っているわけではないのです。UI/UXへの比重は大きくなっているとはいえ、それはWeb制作会社として当然の基礎知識。参入障壁が低いことから「お小遣いを稼ごう」と考えているような、実績の伴わないフリーランスに依頼しているのでなければ、制作中の問題にちゃんと対応してくれるはずです。(あ、フリーランスがダメなわけではないですよ。きっちり実績があって見事に対応してくれるフリーランスの方々いらっしゃいます)しかし、その基礎知識をどう「応用」し、貴社のビジネスに「最適化」できるか、ここに本当の差が出るのです。

しかし、制作会社は当然、プロジェクトを早く終了させたいと考えています。だからこそ、信頼関係が崩れそうになったり、意思決定が滞ったりすると、「もう運用は捨てて、ひとまず、サイトの立ち上げを早く終わらせてしまおう」と考えるようになるのです。さて、これはどちらに問題があるのでしょうか?

やはり制作に入る前に、できる限りWebサイトの全体戦略や発注の準備をしっかり行っておくべきなのです。そして、その内容をきちんと理解し、アウトプットしてくれそうな制作会社を選ぶべきだし、一度選んだからには、その制作会社を信用し、パートナーとして共に進むべきなのです。

「えー、そんなことまで発注側でやらないといけないの?!」

そう思われたかもしれません。正直、面倒くさいですよね。

しかし、考えてみてください。制作会社は、あなたの会社のビジネスの専門家ではありません。あなたの会社のMission/Vision/Valueを定義したり、ターゲット顧客のペルソナを深く分析したりする役割は、本来、あなたの会社が担うべき部分なのです。ここを「丸投げ」しようとすればするほど、制作会社は「あなたの会社が本当に何をしたいのか」という本質を見失い、「見た目だけはそれなり」のWebサイトしか提供できなくなってしまうのです。

次回は、今回提示した「Webサイトの全体戦略」をどうやって整理すれば良いのか、具体的なステップと、その情報がなぜ「見えないコスト」削減に繋がり、Webサイトを成功へと導くのかを解説していきます。

=====================================================

【Webサイト発注の教科書】

上手に発注し、良好な関係を築き、

愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!

発注の仕方ひとつで、あなたの会社の

Webサイトは劇的に変わる!

「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。