#127 第5回 Webサイト発注の教科書 :コンペは「価格」か「価値」か?賢い制作会社選びの3つの鉄則

Webサイト制作の「残念な現実」と「賢い制作会社選び」

【3つのフォーカス】

1.コンペの真実: 多くのコンペが「価格」で決まって失敗するのは、発注側と制作会社双方にWebサイトの「相場観」が欠如しているからである。

2.本気の見抜き方: 制作会社が「コンペの本気度」を簡単に見抜くメカニズムと、「参加費」が提案の質を劇的に変える理由。

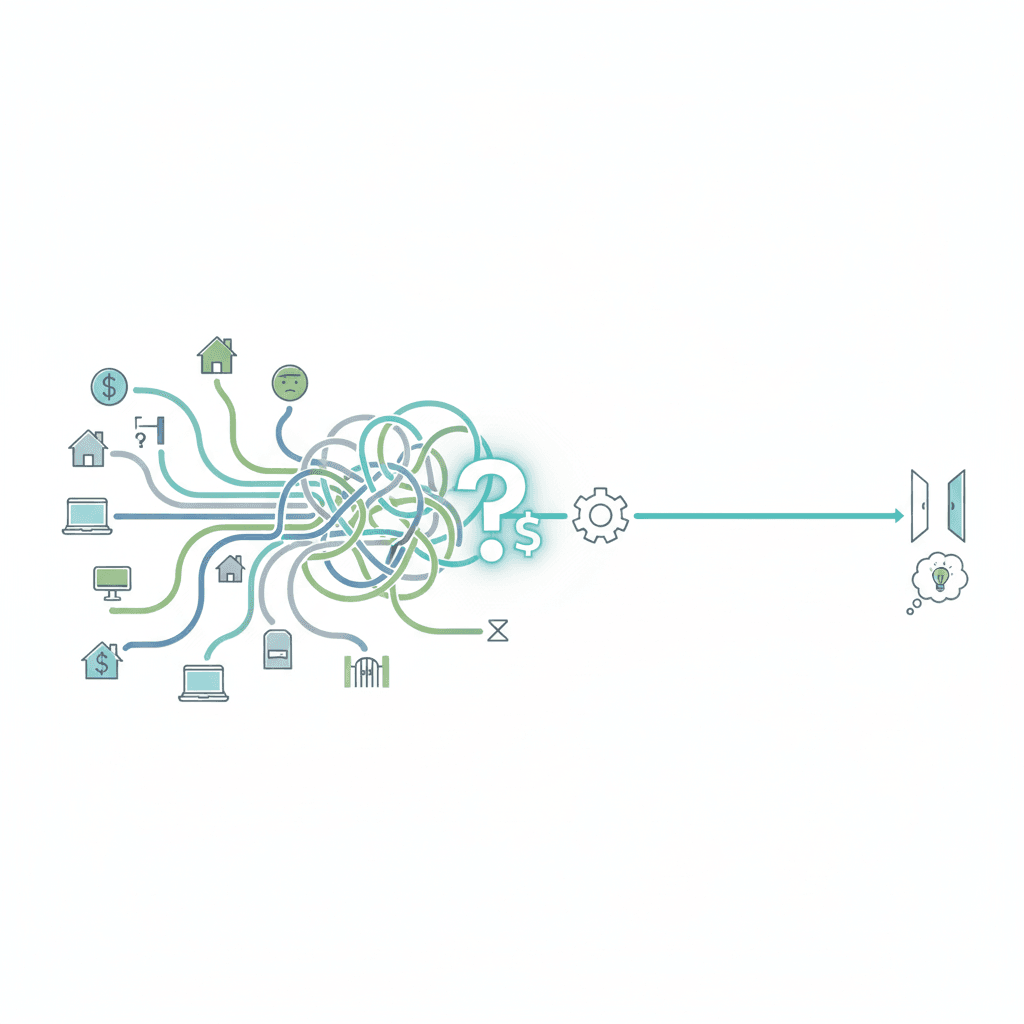

3.選択の視点: 「技術のオペレーター」ではなく、Webサイトの課題を共に考える「思考のパートナー」を、価値基準で見抜く方法。

=====================================================【キーワード】#Web制作コンペ #相場と見積もり #制作会社選び方 #価格と価値 #RFPの罠 #Web担当者の選定基準

=====================================================

「Webサイト、リニューアルしたいんだけど、とりあえず数社から見積もりと提案をもらおうか」

Webサイト制作を検討する際、多くの企業がまず最初に行うのが「相見積もり(アイミツ)」や「コンペ」です。

「複数社から提案をもらって、比較検討するのは当然でしょ?」

おっしゃる通りです。一見、非常に合理的で公正な方法に思えます。しかし、コンペをして、今後お付き合いをしていく制作会社を選ぶというのはなかなか難しい。優秀な人材を2〜3回の面接で見抜くことが難しいのと同じようなものです。

そんなわけなので、残念ながら、この「コンペ」という仕組みそのものに、Webサイト制作を失敗に導く最初のワナが潜んでいることが少なくありません。

コンペが「相場探し」に終わってしまう理由

多くのコンペが、最終的に「最も安価な会社」に決まってしまうという残念な現実があります。

確かに、最も安く良質なモノが提供されるのであれば、それにこしたことはないかもしれないのですが、提供されるモノは各社各様に違いがあるわけで、それぞれの提案の内容によって費用は左右されます。

一番安いところに決まってしまうのは、発注者側がWebサイト制作に明確な「相場」を持っていないことと、制作会社が提出する提案書に、そもそもの前提や思考プロセスが反映されにくいことが原因です。つまり発注側からすればすべて少しズレていると感じてしまう。だったら安いところ…というわけです。

「Webサイトって、結局いくらくらいかかるものなの?」

あなたがWeb担当者なら、一度はそう思ったことがあるかもしれません。Webサイトは、紙のパンフレットや印刷物のように明確な価格表があるわけではありません。いや、中には価格表をもっている制作会社もありますが、一律の料金設定があなたの要望に当てはまることは、まあ、まずないと考えた方が良さそうです。工業製品ならともかく、クリエイティブに明瞭会計な料金表があるというのも奇妙な話に感じてしまうのは私だけでしょうか?

つまり、相場はわかりにくい。

そのため、発注者側はコンペを通じて「Webサイトの相場」を探ろうとします。しかし、この発想そのものが落とし穴なのです。

Webサイトの価格は、「何を作るか」「誰が作るか」で大きく変わります。相場を探ろうとするような場合、発注側が「いい感じのサイト」というような漠然とした要望しか出せないようだと、制作会社は手探りで提案書を作成します。

ある制作会社は、最新のトレンドを取り入れた高機能なWebサイトを提案し、高額な見積もりを出します。

また、別の制作会社は、とにかく価格を抑えるために、最低限の機能とテンプレートベースのWebサイトを提案します。

結果、発注者側は「え、こんなに価格に差があるの?」と混乱し、最終的には「高い会社はボッタクっているんじゃないか?」「安い会社で十分じゃないか?」と判断し、安価な提案に飛びついてしまうのです。

この「相場」に対する誤解は、Web制作の現実を無視したものです。

あなたは、外部に出向した社員に、1ヶ月あたりいくら人件費を請求しますか? Webサイト制作で、期間1ヶ月、ひとりの制作者がそれに携わって10万円なんて、考えられますか? ディレクター、コーダー、デザイナー、プログラマの4人が1ヶ月制作に関わって40万円でWebサイトができあがるものでしょうか? 彼らの手取りはいくらになるでしょう?

相場と言いながら、実は制作会社を叩いてしまっているのが現実です。これでは「共に創る」協業など無理です。少しでいいので、そのことを考えてみましょう。ムダにコンペで制作会社潰しをしなくてよくなるはずです。

制作会社は「コンペの本気度」を簡単に見抜いている

ハビタスでも、これまで多くのコンペに参加してきました。そして、私たちは、そのコンペが「本気」なのか、「とりあえず相場を知りたいだけ」なのかは、簡単に見抜いてしまいます。

「RFP(提案依頼書)がどこかのテンプレートをコピペしたもの」

「コンペに参加する企業が10社以上いる」

「プレゼン後の質疑応答で、具体的な質問が一切出ない」

「コンペ参加への『参加費』が一切ない」

Web制作会社は、提案書作成に多大な時間と労力をかけます。しかし、上記のようなコンペでは、発注者側が本気でパートナーを探しているわけではないことが伝わってきます。すると、制作会社も「どうせ数合わせだろう」「まともな提案をしても無駄だろう」と判断し、質の低いテンプレート提案や、他社よりも安い価格を提示してくるようになるのです。

こんな話がありました。ある会社のWeb担当者が、1ページのランディングページ制作に17社!のコンペを依頼。結局、7社から見積もりをとったものの、決められず、その上司からわれわれに相談があったのです。Web担当者は「できるだけ会社に有利になるように、たくさん見積もりをとればよいものができる」と考えていたようですが、これでは制作会社をコケにしたようなものです。

また、別の比較的大きな会社では、コンプライアンスの関係から、どんな小さなWebサイトの追加や更新でも、毎回コンペを行う旨を通達。すると、それまで付き合いのあった制作会社はすべて辞退。それまでの費用よりはるかに高くなり、担当者は毎回すべての仕様を説明する資料を作る必要が生じ、これまでのナレッジの蓄積はすべてなくなりました。元の体制に戻したいと思うのも当然でしょう。

これらは、担当者がよかれと思って行ったことが裏目に出てしまう例です。コンペをやれば、自ら勉強せずとも、比較的簡単に「公平に」「相場にそって」制作できるという思い込みがあるような気がしてなりません。そんなに甘くないのよねぇ…と言いたいわけです。

そして、もう一つ、RFP(提案依頼書)について付け加えておきたいことがあります。

RFPを頑張って書こうとして失敗する例もあります。

中には、各ページごとの内容や動作、さらには使用するソフトウェアなどの技術的な詳細まで細かく指示しようとする人もいるようですが、技術的なことは書くのは避けた方がよいでしょう(よほど自信があれば別ですが…)。あまり使われなくなった技術や理屈をRFPに書いてしまい、その通りに実現しないといけないのだろうと思った制作会社がなんとかしようとエンジニアをアテンドしてやたら高額見積になってしまうようなこともあります。

どういう技術を使えばいいか?どういう構成にすればいいか?

それは、制作会社に提案してもらえばいいのです。そんなことを細かく記載するより、「どのような目的で」「これらのコンテンツを訴求させたいか?」など、目的や理念に沿った内容を提示すればいいのです。

こうしておけば、提案内容もバリエーションに富んだものが得られるでしょう。やすくすませることばかり考えて、こうすれば安上がりだろうと浅い知恵を絞り出して、細かく仕様などを指示してしまったりすると、できあがったサイトそのものが失敗したり、逆に費用がかさんだりすることもあるので要注意です。

でも、もうおわかりですよね。準備が大事。コンペの前にどういうWebサイトにしたいかを明確にしておくことなのです。

もちろん、5万円でも、たとえ1万円でもコンペ参加料を支払えば、制作会社の本気度は一気に上がります。それだけで、提案の質は劇的に変わるのです。このことはコンペをする際に憶えておいた方がいいことです。

「プロ」の看板が泣いている。Web制作の残念な現実

第1回でも少し触れましたが、Web制作の現場には「プロ」と名ばかりの、質の伴わない制作が増えている残念な現実があります。コンペが「価格競争」に陥る背景には、Web制作の価値が正しく評価されていないという根深い問題があります。

「安かろう悪かろう」を量産する労働集約型ビジネス:

安価なコンペで受注した制作会社は、利益を確保するために、制作者の労働時間を極限まで圧縮します。その結果、質の低いテンプレートを流用したり、デザインやコンテンツに時間をかけられなかったりします。そうして出来上がったWebサイトは、一見それなりに見えるかもしれませんが、ユーザー体験が悪く、ビジネスの成果に繋がりません。なかには「アタリ」があるかもしれませんが、それを求めてコンペを実施するのは、宝くじを当てるようなものです。

「技術」のプロと「思考」のプロのすれ違い:

Web制作は、単なる技術的な作業ではありません。Webサイトを通じて「何を伝えたいのか」「どういうビジネスを実現したいのか」という「思考」の部分が最も重要ですし、第3回、第4回で書いた「発注前の準備」がここにあたります。しかし、価格だけで制作会社を選ぶと、Webサイト構築の「技術」は持っていても、「思考」を共に深める力のない「単なるオペレーター」を選んでしまうリスクが高まります。

本当に「賢い制作会社選び」とは?

では、どうすればこのコンペの落とし穴を避け、本当に信頼できるパートナーを見つけられるのでしょうか?

1.「相場」ではなく「価値」で判断する

制作費を「単なるコスト」としてではなく、「Webサイトという資産への投資」として捉えましょう。

見積もりの安さだけでなく、「なぜその価格なのか」「提案された Webサイトが、どうやってあなたの会社の課題を解決するのか」という、提案の「価値」を深く理解しようと努めましょう。提案のキモは何なのか?ストレートに聞いてもいいかもしれませんね。

2.コンペではなく「パートナー探し」の視点を持つ

「何社に声をかけるか」ではなく、「誰と、どんな関係性を築きたいか」という視点で制作会社を探しましょう。

制作会社の担当者が、あなたの会社のビジネスや課題にどれだけ真摯に向き合っているか。質問の質や、提案内容の具体性から、その本気度は見抜けます。もちろん、制作会社はあなたの会社で働いているわけではないのですから、多少間違っていることがあるのは勘弁してあげましょう。それよりどの程度あなたの会社や業界について調べたのか?考えたか?に注意すべきなのです。

制作会社の担当者が、やたらとデジタル用語や新しいビジネストレンドの用語を連発してきても、そこで「ここは最先端だ!」と安心しないように。わからないことがあれば、すぐに質問しましょう。その答え次第で、そもそもその言葉を使っている本人が理解できているのかもわかります。つまらない背伸びをする必要はありません。スグに質問できること。これは発注側にとって大切な資質のひとつです。最先端の知識や技術を持っている制作会社が一番いい会社ではないのです。あなたの会社を理解し、協力してもらえるパートナーであることが最も重要なのです。

一方、モメることもあるでしょうし、こちらにとってキツいことを言われたとしても、検討できる関係を作れるかどうか?むしろ言ってくれる方がいいのです。こちらがキツいことを言っても誠実に対応してくれるかどうか?結局、腹を割って今後継続する作業を共にやれる会社や人であるかどうか?で判断すべきです。

3.「発注前の準備」が賢い制作会社選びに繋がる

第4回でお話した「Webサイトの全体戦略」を明確にすることが、賢い制作会社選びの最も重要なステップです。

あなたが明確な「設計図の元になる情報」を持っていれば、制作会社も本気でその課題解決に取り組みます。そして、その情報に基づいて、より具体的で質の高い提案をしてくれた会社こそが、信頼できるパートナーとなる可能性が高いのです。

もちろん、あなたはデジタルへの知識やトレンド的な発想が欠落しているかもしれません。そこを制作会社と共に修正しつつやっていけることが重要なのです。

Webサイト制作は、お金を払えば自動的に良いものが手に入る魔法ではありません。しかし、あなたが「賢く」発注することで、Webサイトはあなたの会社のビジネスを真に加速させる、強力な「資産」へと変わるのです。いいものにできるのです。

次回は、Webサイト制作の複雑さの根源である「分業化」について掘り下げます。多くの専門家が関わる現代のWeb制作において、担当者が「橋渡し役」として果たすべき役割について、具体的に解説していきましょう

=====================================================

【Webサイト発注の教科書】

上手に発注し、良好な関係を築き、

愉しく仕事を進めるためのノウハウ満載!

発注の仕方ひとつで、あなたの会社の

Webサイトは劇的に変わる!

「制作会社に任せたのに、なぜか成果が出ない」「費用ばかりかかって、サイトが会社の『お荷物』になっている」—この問題の根源は、Webサイトの技術ではなく、発注者側の「無意識の誤解」と、制作現場の「構造的なすれ違い」にあります。ちょっと長めの文章ですが、10回プラスαで書いてみました。Webサイトを構築、運用していく際に、役立つ、愉しめる。そして、しくじらないためのノウハウです。